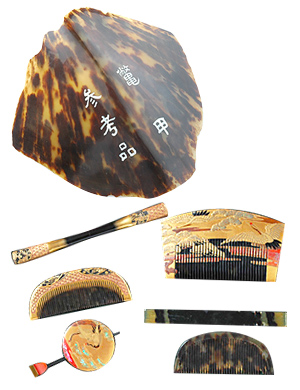

お買い物:京都うのはら|べっ甲和装アクセサリー(くし、かんざし、帯留)販売

【営業時間】9:00~17:00 【定休日】土・日・祝祭日

べっ甲とは

べっ甲の歴史

我が国に現存する最古のべっ甲は、今から1300年ほど前に小野妹子が隋より持ち帰った献上品だと言われており、数点のべっ甲製品が奈良の正倉院宝物として保存されています。

その後の徳川幕府の鎖国により、オランダ・中国と長崎一港での貿易となり、そこで、べっ甲製品とともに原料や加工技術も伝わりました。べっ甲細工は長崎で発達し、様々な細工物が作られ、堺・京都・江戸へと流通しました。

1680年頃、上方の風俗として笄やさし櫛などの髪飾りが女性のおしゃれ道具として使われ始め、その後、江戸時代で最も華やかな時代とされる元禄の頃に、上方から江戸へと流行。中期の浮世絵でも見られるように、櫛や笄の髪飾り類の中では、べっ甲が最高の価値があるものとして婦女子の憧れの的となりました。

明治の頃には、技術の進歩によってダイヤや翡翠をはめ込んだべっ甲の髪飾りが作られるように。貴族階級の洋装の麗人に愛用され、鹿鳴館で行われた夜会や舞踏会などの社交界を彩りました。

時代が大正・昭和へと移っても、和装・洋装を問わず、なくてはならない装飾品として、その意匠・加工技術は磨かれ、受け継がれて現在に至っています。

べっ甲製品の材料となるのは、海亀の一種・タイマイです。現在、タイマイは、象牙とともにワシントン条約により貿易が禁止されており、我が国では1992年以降、輸入できていません。

輸入禁止前に確保していた材料や端材を利用して製造を続けていますが、限りがあるため、べっ甲製品の希少性は年々高まってきています。

※ワシントン条約締結以前に国内で備蓄していた材料を使用しての製造や販売は、国際取引を行わない限り、法的に問題ございません。

べっ甲の原料・種類・素材

べっ甲の原料

一般的にべっ甲とは、海亀の一種で「タイマイ」と呼ばれる亀の甲羅のことを言います。タイマイは、赤道を中心とした南北15度内外の海中に棲息しています。

東南アジア・西インド諸島・インド洋・アフリカ東海岸などで捕獲された亀の甲羅は、主な集積市場であるロンドン・シンガポール・コスタリカなどを経て、輸入されていました。

べっ甲の種類

表側:背甲13枚

裏側:腹甲21枚

えん側:ふち甲25枚

べっ甲の素材

海亀の一種であるタイマイの甲羅を原材料に使用するべっ甲製品。甲羅には、黄白、暗黄、濃茶の斑紋があります。昔からの呼び方である白甲、赤甲、黒甲、茨布甲などは、べっ甲の色調を表現しているとともに、価格の目安にもなります。

- 白甲(しろこう)

- 腹甲及びふち甲の飴色の甲羅だけで作られたものを指します。透明感のある特有の飴色の美しさは他に類がありません。上品で深みがあり、採れる量が少ないという希少性も含め、最高級とされています。中でも尾の尖った三角形の甲羅を爪甲といい、最も価値があります。

- 黒甲(くろこう)

- 斑点がある背甲の濃茶色の部分のみを選り集め、作られたものを指します。中でも、真黒(しんくろ)と呼ばれる黒一色のものは、茨布甲よりも価値があるとされています。

- 茨布甲(ばらふこう)

- 背甲の斑点を活かして作られたもの。採れる量が一番多く、最も広く流通しているため、べっ甲というとこの茨布甲を指していることが多いようです。中でも、白甲の部分が多く“ふ”と呼ばれる斑点が明瞭なものを上茨布と呼び、白甲・赤甲に次ぐ高級品とされています。

べっ甲の製作・加飾技法

べっ甲の製作工程

べっ甲生地は、その特徴である膠質を活用して、水分と適度な温度で加圧、密着接合させて製作します。粉末を溶かして作ることはできません。

職人の熱加減、手加減の度合いによって製品の優劣が定まり、どのような製品でもすべて地造りから始められます。地造りは甲羅を平らに削り、面を合わせて製作に必要な厚みに重ね合わせ、何枚かをプレスにかけて一枚の板を作ります。

この際、最大限に活用されるのがべっ甲特有の膠質で、水と熱と圧力のみで接着。接着剤などは一切使用しないため、透明感のある美しい色に仕上がります。

次に、板をデザインに合わせて糸鋸で切りまわし、表面や角を滑らかにするために削ったり、熱を加えて曲げたり捻ったりして形を整えます。仕上げは、最初にやすりで表面を磨き、次に磨き粉をつけて研磨機で下磨き。さらに細かい粒子の研磨剤をつけて研磨機で丁寧に光沢を出して仕上げます。地造り、斑合わせ、つぎわけといわれる技法は膠質を持つべっ甲ならではの特殊技術です。

べっ甲の加飾技法

肉掘り

デザインに合わせて凹凸を付けた、厚みのある彫りです。

透し掘り

花鳥図柄などを糸鋸で切り抜いて透かして彫ります。

蒔絵(まきえ)

我が国独特の漆芸技法。生地の上に漆で絵や文様、文字などを描き、その上に金・銀粉などの金属粉を蒔きつけて漆体に固く付着させます。

研出(とぎだし)蒔絵

金粉や銀粉を蒔いた後に、蒔絵全体に漆を塗りかぶせ、乾燥後に木炭で漆を研磨して下の蒔絵層を現す技法です。 研磨した後には、製品の表面は平滑になります。

平(ひら)蒔絵

漆で文様を描き、金粉や銀粉を蒔いた後に、文様の部分だけに摺り漆をして研磨します。製品全体を漆で塗り込めないことが研出蒔絵と異なる点です。平蒔絵は、平安時代後期から現れ、桃山時代の高台寺蒔絵などでは主たる技法となっています。

肉合(ししあい)蒔絵

文様部分を漆で盛り上げた高蒔絵と研出蒔絵を合わせた技法です。研出蒔絵とは異なり、凹凸のある立体的で高級感あふれる技法のひとつです。

卵殻(らんかく)蒔絵

鶏、鶉などの卵の殻を使用する技法です。

沈金(ちんきん)蒔絵

生地の上に、和紙に描いた絵柄を転写して、その置目に従って輪郭線の彫りを行います。彫り上がった線に漆を摺り込み、模様以外の漆を拭き取ります。適当な大きさに切った金箔を模様に当てて真綿で刻線内に押し込み、余分な金箔を拭き取ると、彫った線内にだけ金箔が残り模様が現れます。

象嵌(ぞうがん)

製品の表面をデザインの模様に合わせて彫り、模様に合わせて切った金・銀・貝・珊瑚などをべっ甲にはめ込む技法。高度な技術が必要なため、加工料は蒔絵よりも高価です。また、この技術の後継者問題は極めて深刻な状況となっています。

螺鈿(らでん)

蝶貝や鸚鵡貝の裏を木地や漆器などにはめ込んだもので、奈良時代に、唐の優れた技法を取り入れて始まりました。主に紫檀などの木地を飾ったものが多く、漆地のものは稀です。

平安時代後期になると、和風化をして蒔絵と併用され、独自の美を放つように。和風螺鈿の最盛期は鎌倉時代で、技術も著しく発達し、軍陣鞍の類に秀作が多く残されています。

その後、室町時代には中国明代の薄貝の手法が新たに伝来し、桃山時代には朝鮮半島の割貝技法が入ってきました。螺鈿は、平らにすり磨いた貝殻を文様に切って、木器の場合は彫り窪めた木地にはめ込みます。漆器の場合は、漆地に貼り付けた上からさらに漆で塗り込み、木炭などで一面に研ぎ出して貝の文様を現すか、小刀などで文様の部分の漆膜を削ぎ起こして仕上げを施します。

貝は、夜光貝・鮑・蝶貝などを用います。貝片の厚さによってその効果は異なりますが、薄貝を使ったものを「青貝」とも呼びます。割貝とは、文様に切り抜いた貝片に故意に亀裂を付けたもののことをいい、薄貝の場合は和紙に貝を貼って、箸で巻いて亀裂を作ります。厚貝の場合は同様に紙に貼って、槌で割ったものを漆地に貼り合わせて文様を再生します。

金属加工

金や銀、プラチナなどを使って、真珠や翡翠などの宝石類を取り付けて加工します。

京蒔絵

蒔絵(まきえ)は、漆器の表面に漆で絵や文様、文字などを描き、それが乾かないうちに金や銀などの金属粉を「蒔く」ことで器面に定着させる、漆器の代表的加飾技法のひとつ。京都で1200年以上の歴史を持つ、漆を使った工芸技法です。日本独自に発達してきたジャパンオリジナルで、英語で小文字のjapanは蒔絵漆器を指してきました。

奈良時代に唐から伝えられた漆技を基に、日本独自の美的感覚で確立された漆工技術は、平安建都とともに京都に受け継がれ、蒔絵(まきえ)の技法が発達しました。以来、京漆器は、各時代の風潮を反映し、室町時代には、茶の湯と結びついたわび・さびの内面的なあじわい深さを感じさせる「東山時代物」が登場。安土桃山時代には、新興武士階級の好みを代表するように華麗な「高台寺蒔絵」、町人文化の栄えた江戸時代には、本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)、尾形光琳(おがたこうりん)などが豪華・緻密な意匠様式を残してきました。特に、工芸の各分野において、卓越した才能を発揮した本阿弥光悦は、金蒔絵に金銀貝や青貝などを配した「光悦蒔絵」と呼ばれる斬新な感覚を表現し、元禄期に現れた尾形光琳にも大きな影響を与えました。光琳派の技法は、琳派(りんぱ)と呼ばれ、現代にまで受け継がれ、京漆器はもちろん、諸工芸、インテリア、建築などの各種デザインに影響を与えています。